みなさん、こんにちは!管理人のありーなです。

定年が近づき、「この先、お金や健康は大丈夫か」と漠然とした不安を抱える方は多いでしょう。

この記事では、社会人の意識を調査する「Job総研」のデータから、現役引退後の生活に関するリアルな不安を紹介します。

調査では、約8割が引退後の生活に不安を感じ、「経済的な自立」や「健康の維持」など、具体的な課題が見えてきました。

定年前にその不安の正体を知っておけば、今から具体的な準備が可能です。

まずは、多くの人が抱える定年後の不安を7つに分けて解説し、その解消に向けて「いますぐできる対策」を分かりやすくお伝えします。

パーソルキャリア株式会社は、「doda」などの求人メディア運営、人材紹介、転職支援を行う総合キャリア支援企業「パーソルグループ」の中核企業です。その調査機関「Job総研」は、606人の社会人男女を対象に「2024年 定年に関する意識調査」を実施しました。調査結果の詳細については、こちらをご覧ください

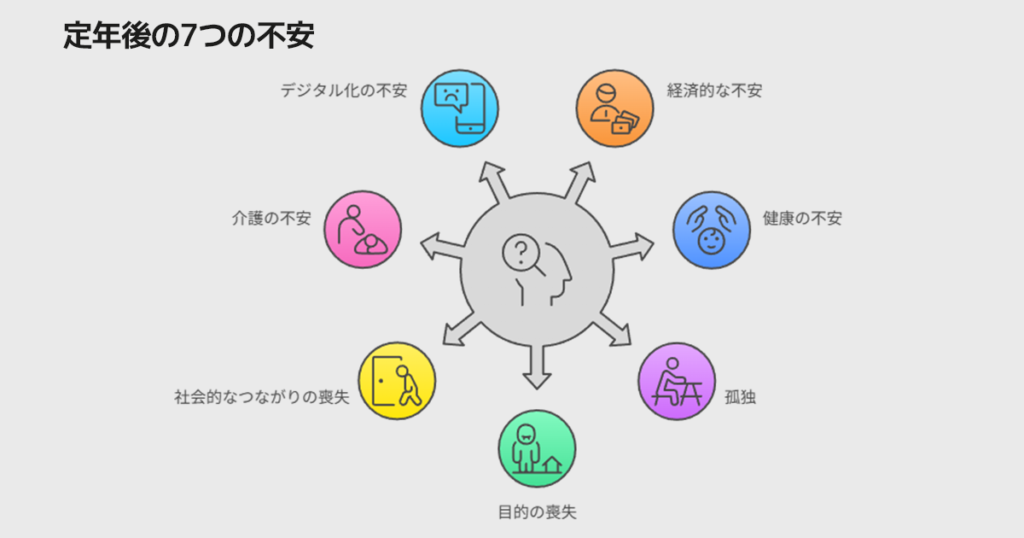

定年後の生活の7つの不安と不安を軽くするヒント

定年後の不安を大きく分類すると、次の7つが挙げられます。

1. 経済的な不安:お金がない・仕事がない

2. 健康・体力の不安:病気が怖い

3. 孤独・人間関係の喪失:仲間がいない

4. 生きがい・やりがいの喪失:楽しみ・やることがない

5. 社会とのつながりの喪失:社会とかかわりがない

6. 介護や老後生活への備え:自分や家族の介護が不安

7. デジタル化や社会変化への不安:新しいものについていけない

次の章から、1つずつ詳しく紹介します。

1. 経済的な不安:お金がない・仕事がない

定年退職後、多くの人がまず感じるのが「お金の不安(経済的な不安)」です。

Job総研による「2024年 定年に関する意識調査」では、定年後に不安を感じる人が全体の約8割にのぼり、その中でも最も多かったのが「生活費や医療費への不安」(63.5%)でした。

現役時代の収入が途絶える一方で、年金だけでは生活が成り立たないと感じる人が多いのが現実です。

さらに、物価上昇や医療費・介護費の増加、退職金の減少などが重なり、老後の家計に対する不安が強まっています。

「資産運用をどうするか」「働き続けるべきか」と悩む人も多く、セカンドライフにおける“経済的な自立”が最大のテーマとなっています。

こうした不安を軽減するためには、支出を見直すだけでなく、年金以外の収入源(再雇用、副業、投資など)を計画的に準備しておくことが求められます。

「経済的な不安」を軽くするヒント

「経済的な不安」は、老後の生活を脅かす最大の壁です。しかし、この不安の多くは「いくら必要なのか分からない」という漠然とした状態から生まれます。

まずは、家計の現状を正確に把握し、不安を具体的な数字に落とし込むことが大切です。その上で、「節約(支出の最適化)」と「収入源の確保(ブログなど)」の両面から対策を講じましょう。

特に、時間や場所に縛られない自分サイズの小さな収入源は、金銭的な余裕だけでなく、精神的な安心感にもつながります。

① 収支の「見える化」から始める

漠然とした不安の正体は、「現状が把握できていないこと」にあります。この不安を解消する第一歩は、家計の状況を「見える化」することです。

定年退職後ではなく、現役時代から収支を見える化しておくことで、無駄な支出を早期に特定・削減できます。これにより、定年後に向けた貯蓄を効率よく進められるようになります。

給料、退職金、年金などの「収入(入ってくるお金)」と、毎月の生活費やローンなどの「支出(出ていくお金)」、そして貯蓄や株式などの「資産」や借金などの「負債」をすべてリストアップし、現状を把握しましょう。

家計簿アプリなどを活用すると、手間なく正確に把握できます。

現状を数字として整理することで、「いくら足りないのか」「どこを改善すべきか」が明確になり、漠然とした不安が具体的で対策可能な課題に変わります。

② 小さな収入源をつくる

定年後「年金以外の収入源がある」という事実は、大きな心の安定につながります。

ただでさえ忙しい現役時代は、副業する暇はない感じるかもしれません。しかし、定年後の収入源を今から想定し、少しずつでも進めていけば、その蓄積は定年時には大きな差となっています。

フルタイムの仕事にこだわらず、在宅で自分のペースでできる「小さな収入源」をつくることを目指しましょう。

趣味や長年の経験を活かしたブログ運営(アフィリエイト)や、オンライン販売などがおすすめです。

「好きなことで少し稼ぐ」という成功体験が、経済的な余裕だけでなく、生きがいや自信にもつながります。

このブログでは、定年前の現役時代からブログを少しずつ積み上げていくことを強くおすすめしています。なぜなら、ブログから得られる継続的な収入は、定年後の経済的な不安を大きく軽減してくれるからです

③ 節約より“最適化”を意識

我慢やストレスを伴う「節約」ではなく、「固定費の最適化」を意識しましょう。通信費や保険料など、毎月必ず発生する固定費を見直すことこそ、最も効果的です。

この固定費の最適化は、早ければ早いほどその効果が大きくなります。定年後の家計を楽にするため、すぐにでも見直しを始めましょう。

一度見直せば効果が継続する、保険料、通信費(スマホ料金)、不要なサブスクリプション(定額サービス)などが最適化のターゲットです。

これらの固定費を見直すことで、毎月の支出をストレスなく減らすことができます。

「生活の質を下げずに、出費を減らす」意識を持つことが、長く続けられる家計改善のコツです。

2. 健康・体力の不安:病気が怖い

定年後は仕事中心の生活から一変し、運動量や人との交流が減ることで、体力の低下や生活リズムの乱れが起こりやすくなります。

Job総研の調査でも「健康問題による活動制限」を不安に挙げる人が4割を超えており、多くのシニアが自分の健康状態に強い懸念を抱いています。

定年後の生活を充実させるには、健康の維持が最も重要な基盤です。

特に、退職直後は健康診断や運動習慣を後回しにしがちですが、この時期にこそ生活習慣の見直しが必要です。

ウォーキングや筋トレ、地域の健康イベントなどに積極的に参加し、身体的な衰えを防ぐ意識が欠かせません。

健康を保つことは、医療費の節約だけでなく、精神的な安定にもつながります。

「健康・体力の不安」を軽くするヒント

定年後の健康不安は、医療費の増加や、活動の制限に直結します。

この不安を解消する鍵は、「予防」の意識を現役時代から持つことです。

退職してから生活習慣をいきなり変えるのは困難です。健康で体が動く今こそが絶好のチャンスです。

無理なく続けられる「軽い運動」や「食と睡眠」といった基本的な生活リズムを整えることに焦点を当てて、生活を見直しましょう。

健康を維持することは、単に医療費の節約になるだけでなく、何よりも精神的な安定と定年後の自由な活動の土台となります。

① “軽い運動”を毎日の習慣にする

定年後の体力の低下は想像以上に早いものです。

だからこそ、体力がある現役のうちに、毎日続けられる運動習慣を身につけることが重要です。

ハードな運動ではなく、「無理なく続けられる軽い運動」を今のうちに習慣にしておきましょう。そうすれば、定年後もその習慣を無理なく継続でき、健康を維持できます。

短時間のウォーキングやストレッチでも構いません。習慣づけすることが大切です。

体を動かすことは、筋力の維持だけでなく、セロトニン分泌を促し、気分を前向きにする精神安定剤にもなります。

地域の健康教室やサークルに参加すれば、運動と同時に新たな人間関係も築けて一石二鳥です。

② 食と睡眠の「質」を徹底的に整える

健康の土台は、日々の「食と睡眠」で作られます。体調を安定させ、定年後も健康を維持していくために、量だけでなく食と睡眠の「質」を意識して、今のうちから生活習慣を根本的に見直しましょう。

【食】 栄養バランスの良い食事を心がけるとともに、健康を害する可能性のある添加物や加工品を避けた、できるだけ自然な食材を選ぶように意識しましょう。

【睡眠】 毎日同じ時間に寝起きし、太陽の光を浴びることで、乱れがちな生活リズムを整え、深い睡眠を確保することが大切です。

③ 定期検診を「予防」として活用し、指摘箇所はすぐ治療

病気への不安は、正体の分からない闇を恐れるのと同じです。現役時代の無理がたたり、定年後に大きな病気になるケースは少なくありません。

定年後の暮らしを楽しく健康に送るためには、現役時代からの早期ケアが重要です。健康診断や人間ドックでもし指摘箇所があれば、手遅れになる前に治しておくことが、経済的・精神的な安定につながります。

気になるところは現役世代のうちに対処しておきましょう。

将来の不安とならないように、定期検診などを「安心を買うための予防活動」として積極的に活用して、不安を取り除いておきましょう

早期に体の変化をチェックし対処することで、将来の大きな病気のリスクと、それに伴う経済的・精神的な負担を大きく減らすことができます。

3. 孤独・人間関係の喪失:仲間がいない

職場を離れることで、人間関係の多くが途絶えるのも定年後の大きな不安要素です。

Job総研の調査では「社会とのつながりが薄れること」や「日々の張りを失うこと」に不安を感じる声も多く、特に男性では“職場が唯一の交流の場だった”というケースが少なくありません。

家族との関係もライフスタイルの変化で距離が生じやすく、孤独感を抱える人が増えています。

孤独はメンタルの不調や健康悪化のリスクを高めることが知られており、退職後こそ人との関わりを意識的に保つことが重要です。

地域のボランティア、趣味サークル、オンラインコミュニティなど、世代や立場を超えて交流できる場を持つことで、孤立を防ぎ、心の支えを得ることができます。

「孤独・人間関係の喪失」の不安を軽くするヒント

定年後の孤独感は、長年の「職場の繋がり」を失うことから生じる深刻な不安です。

人間関係の途絶は、メンタルだけでなく健康にも悪影響を及ぼします。この不安を解消する鍵は、「新しい居場所」を意識的に作ることです。

地域のボランティアや趣味のサークル、またはオンラインコミュニティなど、共通の目的や関心を持つ仲間と交流することで、孤立を防ぎ、心の支えと日々の張りを得ることができます。

「自分から一歩踏み出す」勇気が、豊かなセカンドライフの充実した人間関係につながります。

会社以外の自分の居場所を、現役時代から作っておきましょう。

① 地域活動やボランティアに参加する

職場を離れた後の最も確実な居場所は、「地域社会」です。

仕事が忙しい現役時代に、地域で新しい居場所を見つけるのは簡単ではないかもしれません。

だからこそ、少しでも柔軟性のある今のうちに、地域活動やボランティアに一歩踏み出しておくことをおすすめします。これが、定年後の孤独や孤立を防ぐ土台になります。

共通の目的を持って活動するボランティアや、自治体の講座などは、世代や肩書きに関係なく対等な仲間と出会える貴重な場です。

人の役に立つ活動は、孤独感を埋めるだけでなく、「自分はまだ社会に必要とされている」という自己肯定感を高めてくれます。

② 趣味やオンラインコミュニティを活用する

物理的な距離を超え、共通の関心や目的で繋がれる場を積極的に見つけましょう。

趣味が同じ仲間との繋がりはもちろん素晴らしいですが、同じ目標に向かって頑張っている仲間と出会うことで、大きな喜びや刺激を得られます。オンラインコミュニティなどを活用し、定年後の新しい人間関係の種を蒔いておきましょう。

仕事が忙しくてやめてしまっていた趣味を再開したり、新しく興味のあるサークルに参加してみましょう。

今はインターネット上にも、同年代の人が集まる安心できるオンラインコミュニティや、ブログ運営仲間など、新しいつながりを見つけられる場が増えています。

③ “自分から声をかける”勇気を持つ

新しい関係は、待っているだけでは生まれません。

定年後、新しいことをするのは勇気がいりますが、心や考え方の柔軟性が高い現役時代にこそ、積極的に自分から一歩を踏み出し、繋がりを作っておくことをおすすめします。

誰でも最初は緊張するものですが、「一歩踏み出す」勇気が、新しい人間関係のきっかけになります。

あいさつや、相手の活動に興味を示す小さな一言が、心を繋ぐ第一歩です。気恥ずかしさを乗り越えた先に、充実した交流が待っています。

4. 生きがい・やりがいの喪失:楽しみ・やることがない

定年退職は、長年の仕事という“社会的役割”を失う瞬間でもあります。

Job総研の調査では、「仕事を続けたい」「一生働きたい」と考える人が約7割に達しており、これは裏を返せば“働くことが生きがい”であった人が多いことを示しています。

また、「スキルや知識を活用する機会の減少」を不安視する声が10%以上あります。いざ退職すると、日々の目標や人との関わりが減り、「自分の存在価値を見失う」人も少なくありません。

こうした喪失感を防ぐためには、仕事以外のやりがいを見つけることが不可欠です。

地域貢献や趣味、副業、学び直しなど、自分の経験を活かせる活動が心の支えとなります。

生きがいは他人から与えられるものではなく、自ら築くもの。定年後は「働かない不安」ではなく、「何をして生きたいか」を軸に考えることが大切です。

「生きがい・やりがいの喪失 」の不安を軽くするヒント

長年の仕事から離れると、自分の「存在価値」や「日々の目標」を見失い、虚無感に襲われることがあります。

この喪失感を埋めるには、「仕事に代わる役割」を自らつくることが不可欠です。

定年後は人生の再スタートと捉え、「誰かに貢献できること」や「自分を成長させられること」に挑戦しましょう。

自分の経験や知識を活かせる情報発信(ブログなど)や、学び直しは、心の充実をもたらし、「まだやれる」という前向きな気持ちを育んでくれます。

① “好き”や“得意”を再発見する

失われた「役割」の代わりに、「自分の関心」を軸にした活動を見つけましょう。

昔夢中になった趣味や、現役時代に得意だったことを思い出してみましょう。

気になることは、完璧を目指さず、まずは「小さく、お試しで」始めてみることが大切です。

小さな「楽しい」の積み重ねが、日々の生活にハリと目標を与えてくれます。

② 学び直し(リカレント教育)に挑戦する

いくつになっても「成長している」という実感は、最大の生きがいになります。

会社勤めの現役時代は仕事に必要なスキルを学んでいましたが、定年後は自分の「好き」や「興味」を深掘りできる最高のチャンスです。

定年前の段階から、自分が本当に何を学びたいのかをよく考え、少しずつ学び始めておきましょう。この準備期間が、定年後の人生に大きな勢いと充実感を与えてくれます。

オンライン講座や地域のカルチャーセンターを活用し、興味のあった分野の新しい知識やスキル(語学、IT、歴史など)を習得してみましょう。

学び直しは、単なる知識の獲得だけでなく、新しい刺激と、自分の可能性を再認識する機会を与えてくれます。

③ 誰かの「役に立つ」活動をする

定年後の虚無感を埋める一番の薬は、社会との接点を持ち、「貢献感」を得ることです。

これまでの人生で培った豊富な知識や経験を、ボランティアや地域活動などを通じて誰かのために役立てましょう。それが、あなたの生きる喜びとなり、心の充実につながります。

地域支援やボランティアのほか、ブログやSNSを使った情報発信も有効です。

長年の仕事で得た知識や経験を惜しみなく分かち合うことで、「まだ役に立てる」という確かな実感が、心の充実と自己肯定感をもたらしてくれます。

5. 社会とのつながりの喪失:社会とかかわりがない

定年後は、社会や現役世代との接点が急激に減り、「自分はもう社会の一員ではない」と感じる人が増えます。

Job総研の調査では、約8割が定年後に不安を抱えると回答しており、その背景には“社会との距離感”の広がりもあります。

現役時代は仕事を通じて社会と関わる機会が豊富でしたが、退職後はそうした接点が消失し、社会的役割や自己肯定感を失うことがあります。

特に情報化が進む現代では、社会との距離が心理的な孤立感を生みやすくなっています。

地域活動やシニア向けのボランティアなどを通じて社会と再びつながることで、自分の経験を活かす場を得られます。

社会との関わりを維持することは、第二の人生を充実させる鍵となります。

「 社会とのつながりの喪失」の 不安を軽くするヒント

定年後の不安の根源には、「自分はもう社会に必要とされていないのでは?」という社会的役割の喪失感があります。

この不安を解消するには、「能動的に社会と接点を持つ」ことが重要です。

地域活動への参加や、オンラインでの情報発信(ブログなど)を通じて、現役世代や世の中の動きに関わり続けましょう。

自分の知識や経験が誰かの役に立つ貢献感を得ることで、自己肯定感が回復し、社会の一員であるという前向きな感覚を取り戻すことができます。

① 地域や行政の「居場所」に関心を持つ

会社に代わる新しい社会との接点は、身近な地域にたくさんあります。

自治体が開催するシニア向けの講座や、健康教室、交流サロンなどに積極的に参加してみましょう。

行政の取り組みは、安全で安心な環境で、同年代や地域の人と交流できる「公的な居場所」となります。

② SNSやブログで「社会との窓」を開く

デジタルツールを、社会との接点を維持する便利な道具として活用しましょう。

ブログでの情報発信や、X(旧Twitter)などのSNSを活用すれば、自宅にいながらにして、世の中の動きや現役世代の考えに触れられます。

自分の経験や知識を発信することは、社会と緩やかにつながり続ける有効な手段です。

③ 日常の「小さな交流」を大切にする

特別な活動でなくても、日々の小さな交流の積み重ねが孤立を防ぎます。

近所の方へのあいさつや、スーパーやコンビニの店員さんとの簡単な会話を意識して続けてみましょう。

日常の中のこうした小さな「つながり」が、自分が社会の一員であるという感覚を保つ土台となります。

6. 介護や老後生活への備え:自分や家族の介護が不安

定年後は、自分や配偶者、親の介護問題が現実味を帯びてきます。

Job総研の調査でも「老後の生活設計への不安」を感じる人が半数を超えており、介護費用や生活費の負担をどう備えるかが大きな課題です。

高齢の親を介護するケースもあれば、配偶者や自分自身が介護を受けるケースもあり得ます。いずれにせよ、介護はする側になっても、される側になっても深刻な不安です。

また、「どの地域で暮らすか」「持ち家をどう維持するか」といった生活設計も重要なテーマです。

これらの不安に備えるために、現役時代から老後のシミュレーションを行い、さまざまなケースに対応できる準備をしておくことが大切です。経済的・精神的な準備を早めに進めることで、起きるかもしれない不安要素にも冷静に対応できる環境を整えておきましょう。

「介護や老後生活への備え」の不安を軽くするヒント

介護は、経済的・肉体的・精神的な負担が複合的にのしかかる深刻な不安です。

この不安を軽減する特効薬は、「早めの情報収集と家族間の意思統一」にあります。

早めの準備と行動は、不安を具体的な計画に変え、将来の負担を大きく減らす最善の備えとなります。

① 介護保険や地域の支援制度を知る

介護の不安の多くは、「何を頼れるか知らない」「どれくらいお金がかかるかを知らない」ことに起因します。

もし自分の親や家族の介護が必要になったとき、自分はどのような対応がとれるのかを事前に知っておくことが大切です。

使える支援制度にはどんなものがあるのか、施設利用やサービスを受けるのにどの程度お金がかかるかなど、おおよその情報を把握しておきましょう。現状を理解することで、必要な経済的・精神的な準備が明確になります。

介護保険制度の仕組みや、自治体の高齢者支援サービスなど、公的な制度を早めに調べておきましょう。

「いざという時に公的なサポートがある」と知るだけで、漠然とした不安は大きく軽減され、冷静な対応ができるようになります。

② 家族で「話し合い」を早めに行う

介護は、決して一人で背負い込むものではありませんし、自分の意志だけで決められるものでもありません。

実際に介護が必要な場面になってから焦って決めようとすると、必ずトラブルや大きなストレスが生じます。

これから起きるかもしれないリスクを家族全員で把握し、事前に話し合って想定しておくことが大切です。「もしものとき」のために、早いうちから意思疎通を図っておきましょう。

「将来、誰を、どこで、どう支えるか」を、親や配偶者も含めて、元気なうちに具体的に話し合いましょう。

家族間で価値観や意思を共有しておくことで、心の準備ができ、実際に介護が必要になった際の精神的な負担や、家庭内の混乱を防げます。

③ 住環境の「安全対策」を進める

住み慣れた家で長く暮らすための準備を始めましょう。

定年後は家で過ごす時間が大幅に増えるため、「安全対策」と「快適さ」を両立させた住環境を整えることが大切です。

もし定年を機に引っ越し(住み替え)を考えているなら、現役時代に実行するのが断然有利です。

特に、新しい住居で住宅ローンを組む場合や、賃貸契約を結ぶ場合、安定収入がある退職前の方が、信用力が高く審査に通りやすくなります。

理想としては、定年退職の1〜2年前までには、引っ越しを完了させておくことをおすすめします。

自宅内の段差をなくす、手すりを設置する、バリアフリー化を進めるなど、将来を見越した安全対策は、早めに行うほど効果的です。

早めの対策は、転倒リスクを減らし、自分や家族の介護負担を軽減し、老後生活の安心感を高めます。

引っ越し(住み替え)しようと考えている場合は、信用力が高い定年前にすましてしまう方がおすすめです

7. デジタル化や社会変化への不安:新しいものについていけない

スマートフォン決済、マイナンバーカード、AIなど、社会が急速にデジタル化する中で、「時代に取り残されるのでは」という不安を抱く方も少なくありません。

行政手続きや銀行業務までもがオンライン化され、デジタル技術に苦手意識が強い人ほど不便を感じやすいのが現状です。

これから定年を迎える世代は、以前の世代と比べてデジタル機器に慣れ親しんでおり、新しいものへの苦手意識が薄いかもしれません。

しかし、定年後に会社や社会との接点が薄れていくと、新しい情報に触れる機会も減り、急速に進む技術の変化についていけなくなるのが一般的です。

常に新しい情報にアンテナを張り、苦手意識を持たずに挑戦する習慣を持つことが大切です。

「 デジタル化や社会変化への不安」を軽くするヒント

今の50代は、現役時代にパソコンやデジタル機器を日常的に使っているため、苦手意識がない方も多いでしょう。

しかし、定年後も技術の進歩は止まりません。

この進歩についていくためには、定年後も常に新しい情報に触れ、新しい技術に挑戦することで、自分自身をアップデートし続けることが大切です。

デジタル技術を学ぶことは、単に生活の便利さを得るだけでなく、社会から孤立せず、新しい情報を取り入れ続けるための重要な手段となります。

自治体や企業が開催する「IT講座」だけでなく、インターネット上にも情報は溢れています。

定年前の現役世代から、新しい情報にアンテナを張り、苦手意識を持たずに挑戦する習慣を付けておきましょう。

①「分からなくて当たり前」と捉える

デジタル技術への苦手意識は、「完璧に理解しなければならない」というプレッシャーから生まれることが少なくありません。

しかし、これから定年を迎える世代にとって、新しい技術のすべてが「分からなくて当たり前」と捉えても問題ありません。

大切なのは、新しいものに変に意固地にならず、「柔軟に、試しに使ってみる」意識を持つことです。

目の前に来た新しい情報や技術に、「これはチャンスだ」と捉えて気軽にチャレンジする姿勢があれば、時代に取り残される不安に悩まされることはありません。

「誰もが最初は初心者」であり、ITは常に進化しているため、分からなくて当然だと気楽に考えましょう。

恥ずかしがらずに、小さな疑問でも質問できる環境を見つけることが、不安を解消する第一歩です。

2. 身近な人や講座で「少しずつ」学ぶ

一度にすべてを習得しようとせず、自分ができる範囲から取り組みましょう。

地域のスマホ教室や、自治体が開催するシニア向けIT講座など、基礎から学べる安心な場所を活用しましょう。

家族や孫に教えてもらうのも効果的です。大切なのは、「分かる範囲から、着実に慣れる」ことです。

3. デジタルを「便利な道具」と意識する

デジタル技術を「怖いもの」「難しいもの」として遠ざけるのではなく、「生活を豊かにし、人生を便利にするツール」と捉え直しましょう。

デジタル機器に限らず、新しいことに臆せずチャレンジする柔軟な姿勢は、特別なスキルではなく、日ごろからの習慣の積み重ねです。

常に好奇心を持ち、小さなことから新しい道具を試してみる習慣を今から身につけておきましょう。

キャッシュレス決済やオンラインでの情報収集など、「自分の生活が楽になること」に焦点を当ててみましょう。

便利さを実感できれば、苦手意識が減り、社会とのつながりを保つための強力な味方になってくれます。

まとめ:定年後の生活が不安…多くの人が感じる7つの悩みと、その解消法

定年後の生活に約8割の人が不安を抱えていますが、その重荷は、漠然とした不安の正体を知り、具体的な対策を講じることで必ず軽くなります。

本記事で解説した「経済」「健康」「孤独・やりがい」など7つの不安は、すべて「行動」によって解消が可能です。

一般的に、人は年齢を重ねると、思考の柔軟性が失われ、新しいことに挑戦する意欲も薄れていきます。

定年して自由な時間が増えると、かえって制約なく自分の好きなことだけを選びがちになり、社会との接点が減ってしまいかねません。

定年後に抱えるであろう不安は、多くのところで共通しています。

少しでも若く、思考が柔軟な現役時代に、これらの共通の不安を把握し、その解消に向けて自分の生活や行動を見直すこと。

そして、定年後の暮らしを想定して「事前準備(備え)」をしておくことが大切です。

不安を乗り越える鍵は、「早めの準備」と「自ら一歩踏み出す勇気」です。

定年を人生の終わりではなく、新しい挑戦のスタートと捉え、心身と経済の基盤を築きましょう。この行動こそが、豊かで安心感のあるセカンドライフを実現する最大の力となります。

コメント